引言

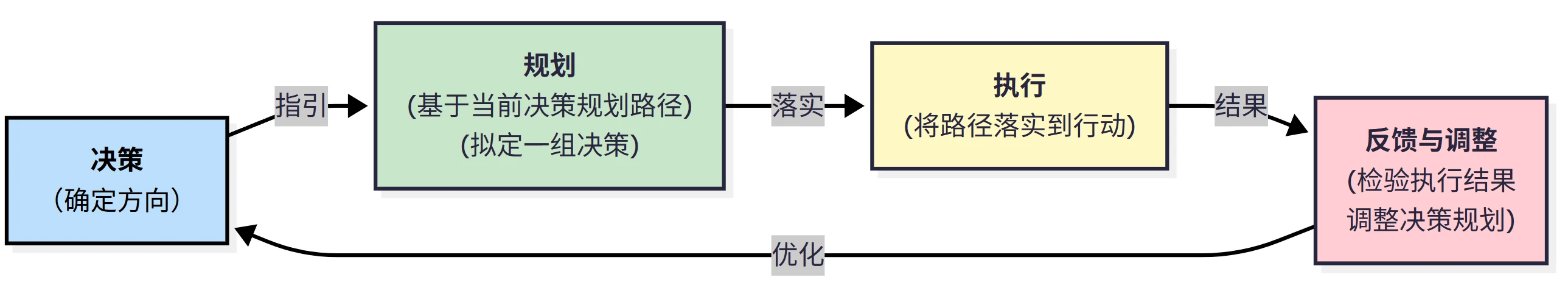

决策、规划、执行是将目标落实到结果的重要环节。对它们树立一个正确的认识,可以帮助我们在实际的应用场景中自查纠错,找到问题所在,从而更好地解决问题。它们也是管理学、心理学等的重要议题。

一、决策(what to do)

决策是避免不了的,因为人本身就是有主观能动性的,也不会总有人告诉你下一步该干什么?如何做决定?这时就需要决策。

定义

决策是从一组可实行的行动方案中选择其一的动作

决策包含行动,如果不导致行动,它只是无用的练习。决策的动作通常是在某方面做一定的改变,即使是维持现状,这个事实也必须看作是一个积极的行动,因为决策能导致变革

决策依照的这组行动方案必须是可行的。它们必须是在决策者实施的权力范围之内。如果没有可行的行动方案,决策是不可能的。同时,必须有一组行动方案,如果只有一种选择,那就没必要决策了

决策是在若干方案中选择其一。这通常意味着条件有限,没法同时推行,这时候才需要决策。比方说可以成本可忽略地开所有的线程,那就没必要决策了,直接多线程推进就好了。

决策是一个动作,这意味着在行动方案中的选择是主动的而非被动的。如果拖延或环境导致只剩一个行动方案,那么不需要决策者了。

决策需要考虑的方面

最优化问题

决策本质上是一个优化问题,优化指标可以简化为两个:效益(benifit)最高,成本(cost)最低

简单的情形:固定成本求最大收益,如金钱投资;固定收益求最低成本,如政府招标

实际中,成本和收益是都允许有一定的范围,人们要做的是寻找一些最优点,进一步的成本投入将大于收获的效益,即边际效益递减。这也是经济学、运筹学等许多其他学科所研究的问题。在投资、采购等实际问题中比较常见,决策问题的核心就是识别这些点。

情报搜集

情报搜集具有必要性,决策之前必须了解那些有效的行动方案,了解可能的成本和效益。

由于行动方案有一定的未来性,而且行动造成的复杂环境锁链结果很难追溯,决策者永远不可能知道每个行动方案的全部情报。但在决策之前去了解相关情报仍然是决策的一个重要方面

决策的有效性,和情报的质量和完善程度是相关的。当然有时候运气很重要,但通常来讲不顾情报质量导致错误行动的概率更大

情报的获取是需要耗费时间、精力和金钱的,因此情报的质量和完善程度要在一个合理的有效限度内。要求尽量可靠、尽量多的情报可能会导致投入大于成本、决策被拖延,导致无法做出最优决策。

因此,了解做出决策大约需要多少情报,需要多少时间和资源手段以获得更多情报,对决策者而言非常重要,不亚于决策本身。

情报的不确定性

上面着重强调了决策情报的完整性,另一方面情报还可能包含一定的不确定性。比方说:成本不确定,效益不确定,行动方案本身也不完全确定。

可以大致分为三类,确定条件下的决策(确定的结果),冒风险条件下的决策(确定的概率分布),不确定条件下的决策(都不确定)

三者其实并没有截然的差异,可以看成情报信息的连续过程。可以通过投入一定的成本试错获取更多情报从而使得不确定决策变为风险决策。

决策和目标

很多时候,目标不是别人设定的或先天存在的,而是在决策过程中逐渐形成的,它是一种高层次的决策结果。例如:

- 个人层面:目标通常是任务目标或动机。例如,学习、兴趣、运动、职业规划等。它们常常是在个人通过偏好、价值观、风险权衡后确定的。

- 管理层面:企业往往面临多个发展方向,选择哪个方向本身是一种战略决策。一旦选定,方向就深化为目标。

当设定了目标,它也为之后的决策提供方向。

个人的决策思路

首先,我会通过自己的思考和与他人的交流,多找几种行动方案,从中筛选可行的那些选项

当下的决策会影响到往后的道路,至于选择走哪一条路,哪一条路真正适合自己很难说。这时候尽可能理性地去考量。但感性和理性不冲突,只要不被情绪影响就好了,有情绪尽量避免重要决策。

至于如何选择,有时候会选择大多数人走的道路,跟随潮流是一种保守踏实的做法,大多数时候没问题。有时候会选择另辟蹊径的路,这也许是一种逃避和不踏实的表现,但有时候特别想这么做,让自己快乐。有时候主动把选择权交给自己认可的人,寻求别人的帮助,主动让别人影响到自己的道路

对于没有那么急的情形,有时延迟一段时间决策,做一些无关的事情,去新的地方,认识一些新的人,开阔以下眼界。给生活洗洗牌,反而能看到更多的可能性。

二、规划(how to do)

当知道要达成什么目标之后,那么如何实现目标怎的就是规划所回答的问题。

规划的描述

对规划的认识误区

规划不是预测,而是根据现有情报看来的最佳行动路线

规划的目的不是消除风险或是降低风险,那不现实或不经济。规划的目的是保证风险的合理性。

规划的定义

规划是为了最优的方式实现目标,对将来行动拟定一组决策的过程。

规划必须处理一组决策,这组决策相互依存并持续相关。决策可以认为是一次处理一个决策

规划是拟定决策,并非确定。至于决策者和执行者实际中是否采用和执行规划都是不确定的

规划是一个过程,在实现或放弃目标之前都在持续调整,因此也需要投入一定的资源和手段来维持

规划对客观世界的影响是制定规划的意义所在,付诸行动的规划才有意义,否则只是想象

规划的行动是目标导向的**,**不能脱离主线走到支线或在原地打转

规划和决策的联系

- 决策可以导致规划的制定,反过来,规划又导致一组各自都是较小范围或时间间隔的决策,两者是反复作用并具有交叉效应的关系

规划的时域

关于规划的短期、中期和长期,没有公认的时间间隔来限定。具体的时间间隔取决于规划的主体、规划的用途、开始规划到取得成果的时间有多长。不同极限的规划本质相同,但规划的详尽程度、定时的准确性以及最后的实现程度不同。

- 短期计划针对的是必须现在开始或即将开始的决策。比方说植树公司需要在今天为20年后或更长时间的用材制定植树计划。那么,今天种多少树取决于对20年后需要多少树的判断,这两个决策之间有紧密的关联。这样的近期规划涉及的时间间隔很长,但是制定和执行的时间间隔很短。

- 长期规划是能拖延一段时间决策的规划。由于可以延迟这些决策,这些规划在未来可以随时调整的,甚至是根本性的改变。它的目的是保证主体不因为错误选择了一系列的近期规划而陷入困境。

- 中期规划介于两者之间,它以长期规划的中间步骤为目标,从长期规划中确定方向,反过来为近期规划提供方向

三、执行 (do it)

定义和重要性

执行是以达到某一目标为目的,通过行动使决策或计划落实并取得效果的过程。

习语:“天下之事,不难于立法,而难于法之必行” – 明代,张居正,江陵人(今湖北荆州)

决策或规划的生命力在于执行,它是实现目标的整个过程中真正和现实世界相互作用的环节。

从社会分工而言,大多数人在大多数时候都是扮演着执行者的角色。

人们特意引入了“执行力”来概括执行者的执行能力的程度。

执行需要考虑的方面

目标和规划

执行的第一步是设定合理的目标。无明确的目标或目标过于宏大,会导致执行困难、无从下手、操之过急等问题。

合理的规划要把复杂的问题和遥远的目标转化为切实可行的步骤和方法。

动机与驱动力(motivation)

- 在个人层面,动机(内在动机、外部激励等)直接影响执行力。

- 在组织层面,领导力、团队协作、企业文化等也在极大程度上影响着执行的动力。

资源配置与管理

- 合理调用时间、人力、资金与物资等资源

- 利用更多资源才能产生更多效益

独立应变和团队合作

- 在执行过程中,可能会遇到外部环境的变化,或者任务的实际情况与预期有所偏差。当独立遇到问题,执行者要根据实际情况去实时调整规划,并做出良好的决策。

- 很多时候执行和决策的角色由不同的人承担,要有团队合作的能力,要做好“决策要求下达”和“执行问题上传”

监控与反馈机制

- 执行过程中的监控至关重要。通过对进度、质量的持续监控,可以及时发现问题并进行调整。

- 反馈机制不仅用于修正偏差,也能为下次执行提供宝贵的经验。定期的检查和评估可以确保执行不偏离轨道。

自我控制与坚持

- 在执行过程中会面临各种各样的干扰和挑战。保持自我控制,集中精力,坚持执行任务,是完成目标的前提。

- 在个体层面,拖延症是执行的主要障碍,特别是面对较大的、困难的任务时,容易推迟执行。此外,个人的完美主义等也容易引起拖延。